Nelle nostre giornate iperconnesse basta aprire uno smartphone per essere trascinati a migliaia di chilometri di distanza, sugli scenari del dolore: dal fronte della guerra in Ucraina alle macerie di Gaza e più lontano ancora. Un flusso continuo di video e foto inonda la mediasfera, ci sommerge con dettagli sempre più crudi, come se vedere di più significasse automaticamente capire di più.

Questa equazione, apparentemente intuitiva, nasconde una distorsione profonda: siamo convinti di dominare gli eventi, di sapere cosa accade, di essere pronti ad agire. In realtà, il diluvio di immagini può avere un effetto opposto: non ci mobilita, ci paralizza. Il blocco che deriva da questa proliferazione visiva non è un’apatia fredda. Al contrario: ci indigniamo, ci arrabbiamo, inveiamo sui social, come corridori che bruciano energie senza muoversi di un centimetro. È una corsa sul posto. L’eccesso di stimoli visivi ci allaga e ci prosciuga. La mente, sommersa da frammenti sconnessi di dolore e violenza, perde la capacità di elaborare e tradurre la visione in comprensione. Non è vero, insomma, che più immagini equivalgono a maggiore comprensione: può essere vero proprio il contrario. L’iperproduzione visiva, infatti, spezza la continuità del racconto. Ogni foto o video è un frammento, pochi brani di un romanzo sconosciuto, mostrati a volte senza adeguato ordine né corretta spiegazione. Susan Sontag, in Davanti al dolore degli altri, aveva già parlato del rischio che le immagini, anziché generare consapevolezza, diventino spettacolo che brucia la nostra capacità di riflettere. In aggiunta, le immagini inducono anche una scorretta convinzione di oggettività. Sontag, infatti, ricordava che la fotografia è al tempo stesso una registrazione obiettiva e una testimonianza personale. Anche le immagini sono prospettive. Affermarlo non significa cadere in uno sciatto relativismo, ma solo aumentare la nostra coscienza critica. Questa doppia natura di registrazione obiettiva e testimonianza personale, che la massa non maneggia bene, conduce al paradosso di uno scontro permanente in cui ciascuno tira fuori le immagini della fonte che più gli piace, e poi accusa l’altro di non voler arrendersi all’oggettività imparziale dei fatti. Del resto, le immagini messe in circolo saranno interpretate in modo diverso dai fruitori. Ancora Sontag, infatti, spiegava come una fotografia che nella testa di chi l’ha scattata voleva essere una critica alla guerra, potesse essere letta “come un’immagine che mostra il pathos, o l’ammirabile eroismo, di una lotta inevitabile che può concludersi soltanto con la vittoria o la sconfitta”. Proviamo a immaginare di vedere un film attraverso brandelli di scene, ciascuno estratto dal suo contesto narrativo. Potremmo convincerci che stiamo guardando un thriller, un dramma storico o una commedia. Ogni spettatore getterebbe i dati e rischierebbe l’interpretazione intera, distinguendo i buoni dai cattivi, l’eroe dall’antieroe. Lo stesso accade spesso con la guerra o altri eventi: pezzi di verità ci piovono addosso, ma senza il filo che li collega siamo vittime delle nostre interpretazioni immediate o di quelle che ci vengono suggerite.

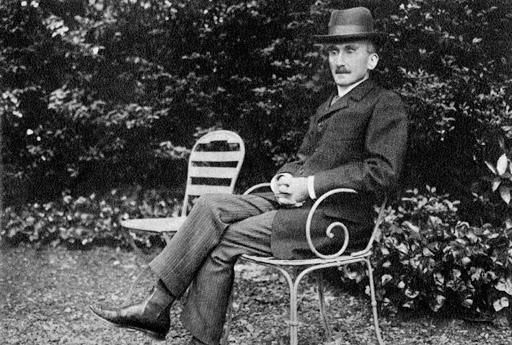

La filosofia ci viene incontro come aiuto per comprendere la posta in gioco. Henri Bergson, nella sua critica alla cosiddetta “illusione cinematografica del pensiero” (la generazione del filosofo francese assiste alla nascita della settima arte), mette in luce un limite fondamentale della nostra capacità di comprendere il reale: la mente, anziché cogliere il flusso vitale nella sua continuità, lo spezza in fotogrammi concettuali, dandoci così a volte l’illusione di possedere il movimento stesso delle cose. L’intelligenza, insomma, nell’atto di comprendere, frammenta il processo indiviso del reale in tanti riquadri. I concetti che ci formiamo ritagliano nella stoffa del mondo (che è inconsutile e in divenire) delle immobilità che isolano il fenomeno che ci interessa dal divenire in cui è inserito. Ciò serve a dominare pragmaticamente la realtà e non è in sé un male. Il problema sorge quando incolliamo le une alle altre le diverse immobilità, credendo che quella ricostruzione ex post sia l’originale movimento vitale. Ma una serie di fotografie di un corpo in corsa da A a B non potrà mai riprodurre l’atto continuo del suo movimento reale (qui deve subentrare l’intuizione, ma siamo su piano diverso). Crederlo è la “fallacia della concretezza mal posta” segnalata da un altro filosofo molto vicino a Bergson, Alfred North Whitehead.

Henri Bergson

(1859-1941)

La critica bergsoniana al pensiero cinematografico, con qualche aggiustamento, si applica abbastanza bene al modo in cui riceviamo e interpretiamo le immagini provenienti dai fronti di guerra. Le fotografie catturano istanti isolati. Ciascuna di queste immagini è un frammento che non restituisce la durata vissuta, la complessità dinamica e caotica dell’esperienza di guerra. Tuttavia, lo spettatore, esposto a una sequenza di tali scatti, tenta inevitabilmente di ricostruire una narrazione, proprio come un proiettore che fa scorrere fotogrammi fissi per generare l’illusione del movimento. Questa ricostruzione è però una semplificazione: le foto non comunicano il flusso ininterrotto del terrore, dell’attesa, dell’incertezza quotidiana né, evidentemente, una logica dei fatti. Come nella critica bergsoniana, ciò che percepiamo è un’immagine ricostruita e statica del conflitto, che scambia per reale il risultato di un montaggio mentale ed emozionale fatto da noi. In questo senso, la comunicazione visiva della guerra è intrinsecamente limitata: ci illude di comprendere ciò che, nella sua essenza temporale e vissuta, resta irrappresentabile.

Per questo il lavoro di chi per mestiere è chiamato a cucire i pezzi, il giornalista, è di una delicatezza estrema. Questi non deve limitarsi a fare da pusher delle immagini per i drogati da intrattenimento dell’orrore, ma deve contestualizzare, collegare, decodificare, per evitare che ogni sfumatura si schiacci su un’unica interpretazione monolitica. Deve provare ad avvicinarsi a quel limite, comunque irraggiungibile, in cui è possibile comunicare il processo indiviso e non frammentabile in immagini dell’esperienza della guerra. Un paradosso, insomma, ma inevitabile: non c’è altra strada (per questo la letteratura, a un certo punto, spesso subentra al giornalismo vero e proprio: è il tentativo di immettere il lettore dentro il flusso vitale di ciò che l’inviato racconta a puntate).

In alcuni casi, purtroppo, le testate giornalistiche non solo sono del tutto sprovvedute rispetto allo sfondo problematico che si sta cercando di descrivere, ma si abbandonano al conflitto del marketing narrativo, strumentalizzando corpicini straziati e volti scavati dal dolore. Lo scopo non è informare ma agganciare gli affetti e piazzarsi nel mercato dell’attenzione. Naturalmente esiste ancora tanto ottimo giornalismo, con reportage e inchieste di ottima fattura. Qui, però, emerge un problema ulteriore riguardo al funzionamento della macchina mediatica, forse il più grave. Anche un utente in buona fede, vedendo un’immagine drammatica, la rilancia sui propri social magari con una frase empatica, convinto di sensibilizzare e fare la propria parte. La viralità può apparire come una forma di attivismo. La pulsione emotiva, amplificata dagli algoritmi, si propaga molto più rapidamente delle analisi informate, che non sempre riescono a competere in velocità e impatto immediato. Così, senza volerlo, il sistema ci trascina dentro un racconto spezzettato, che ciascuno può rimontare a proprio gusto.

Non c’è solo l’illusione di comprendere ma anche l’illusione emotiva: attraverso il filtro dello schermo, crediamo di sentire il dolore del mondo perché ci mobilitiamo con condivisioni, post, catene di rilanci. In realtà, anche se fatichiamo a convincercene, ci si può mobilitare da anestetizzati, come attori di una mera pulsione automatizzata: una figura perfetta per descrivere questa condizione è quella dello zombie. Non a caso lo zombie – a differenza del vampiro – si muove sempre e solo in gruppo, esattamente come lo sciame dei social che condivide compulsivamente delle scene, credendo che la somma di immagini scelte con criterio parziale, possa restituire la realtà. Una grande illusione, l’origine della rissa continua.